au三太郎現場に学ぶ光の設計図 ─ フィルム感度と色温度の数値管理

前編の復習

前編では、10年続く「au三太郎」CMが今なおKodak Vision3 500Tというフィルムで撮影されていること、そして現像後の完成形を見据えるためにSEKONICの露出計(L-858D)とカラーメーター(C-800)が不可欠な「共通言語」となっていることをお伝えしました。

後編となる今回は、このプロフェッショナルな現場で、光の量と質が具体的にどのように数値管理されているのか、技術的な側面から深掘りします。フィルム撮影の技術は、そのままデジタル時代のライティングの基礎となります。

1. 異なる光源の色を統一する:C-800の役割

本作のau三太郎の現場では、新しいキャラクターの登場シーンに合わせて月光が差してくるという演出が特徴的です。月光を作り出すのに選ばれた照明は、NANLUX Evoke 5000Bでした。

Kodak Vision3 500Tは3200K(タングステン光)に最適化されているため、これらの異なる光源の色を演出に合わせて、正確に統一しなければ、フィルム上に意図しない色ムラが発生してしまいます。

今回の撮影では、照明技師と撮影部チーフにて基準となる色温度を5000Kに固定するように決めて照明の設計を行いました。

ビジコンでは見えない「色のズレ」

前編でも触れた通り、フィルムカメラのビジコン画像はモニター上で正確に色ズレを判断できません。そこで活躍するのがスペクトロメーターC-800です。撮影現場ではいくつもの異なる種類のライトを使って一つの光源に見えるよう、ライティングプランを立てますが、その場合C-800で光源のケルビン(K)値を測定し、メイン光源からどの程度ズレているか(ミレッド値の差)を正確に把握します。

また、 HMIやLEDには、演色性に影響を与える光源色の偏り(緑やマゼンタへのズレ)が発生しやすい特性があります。C-800はこの偏りを数値で示します。この数値をもとに、照明技師は適切な色補正を行い、あらゆる光源の色の基準値との差を把握する緻密な作業を行うのです。

このC-800による精密な数値管理こそが、au三太郎CMに見られる、温かいのに濁りのない、クリアな色彩を実現する基礎となっています。

フィルム撮影の最終チェック:チャート撮影の技術

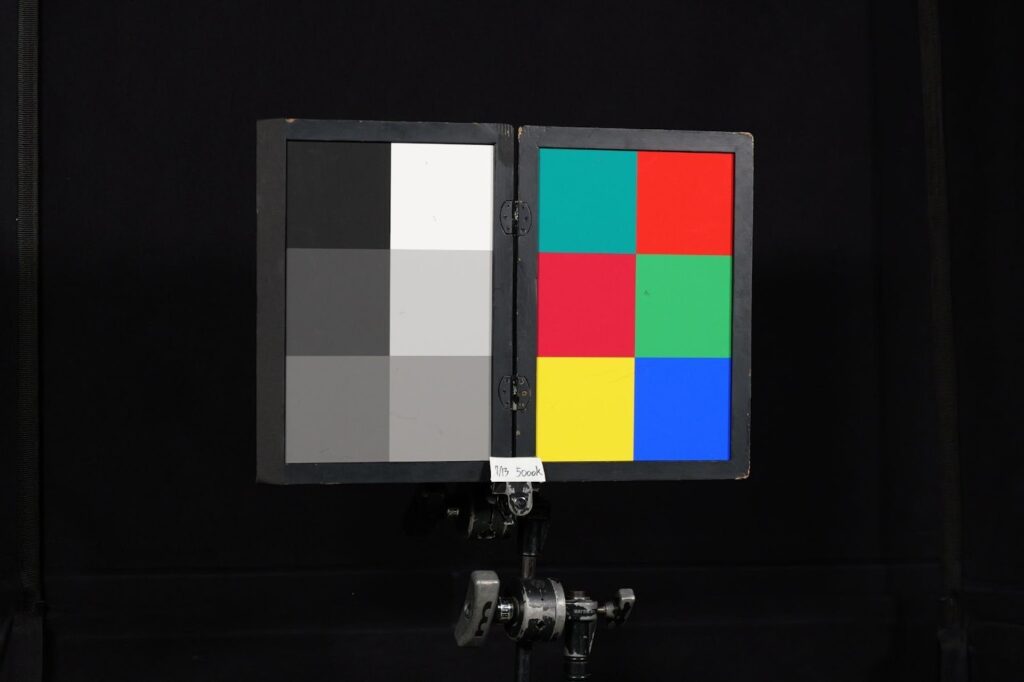

撮影の最終段階で、カラーチャート(Color Checker)とグレーチャートが撮影されます。

チャート撮影は、「現場の光とフィルムの基準を可視化し、ポストプロダクションで正確に再現する」ための作業です。

写真のように同じ角度から、同じ色温度、光量で照明を当てて環境を整えます。

チャート撮影においては、SEKONICの露出計とカラーメーターによる測定値が「現場の光を記録する唯一の客観的な証拠」となります。

撮影部と照明部が設定したケルビン値(たとえば5000K)を、C-800で実測し、さらにL-858Dで露出値(F値)を確認することで、フィルムに感光される光の量と色温度が数値として可視化されます。

このとき撮影されるカラーチャートやグレーチャートは、単なる“テストカット”ではなく、

「この照明環境下で、どのような光がどの強さと色味で当たっていたのか」を後工程に伝えるためのリファレンスデータです。

現像所やポストプロダクションでは、このチャートとSEKONICの測定値を照合しながら、現場で見た光を正確に再現していきます。

つまり、デジタル時代のヒストグラムに相当する“光の実測データ”が、フィルム撮影ではSEKONICによって支えられているのです。

数値として管理された露出と色温度、そしてチャート撮影による基準映像——

この三つが揃って初めて、「現像後の完成形」を保証する光の設計図が完成します。

後編のまとめ:デジタル時代にこそ活きる、光の「設計図」

今回の技術的な深掘りを通して、au三太郎の映像美が、フィルムというアナログなメディアをSEKONICの測定機器による正確な「数値」で緻密にコントロールすることで実現していることが分かりました。

フィルムで培われた、光を数値で「設計」するこの思考法は、広ダイナミックレンジ(HDR)化が進むデジタル時代においても、そのまま活かされます。 モニターの進化に頼るのではなく、光の数値を共通言語として理解し、クリエイティブな意図を持って光を配置する。これこそが、プロの映像制作者にとって普遍的かつ不可欠なスキルなのです。

SEKONICの測定機器は、フィルムからデジタルへ、時代が変わっても変わらない、光を操るプロの「確信」を支え続けています。